i-Construction ICT施工 当社では、建設現場の生産性を向上させる目標を掲げ「i-Construction」を推奨しています。

ICT(情報通信技術)施工とは?

国土保全上必要不可欠な建設業が、人口減少や高齢化が進む中であっても存続していくためには、働き方改革と同時に「生産性向上」が不可欠です。

国土交通省では、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの全ての建設生産プロセスでICT等を活用する「i-Construction」を推進し、建設現場の生産性を向上させる目標を掲げています。

※ 国土交通省 様「i-Construction」ページ https://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/

01

当社の実績

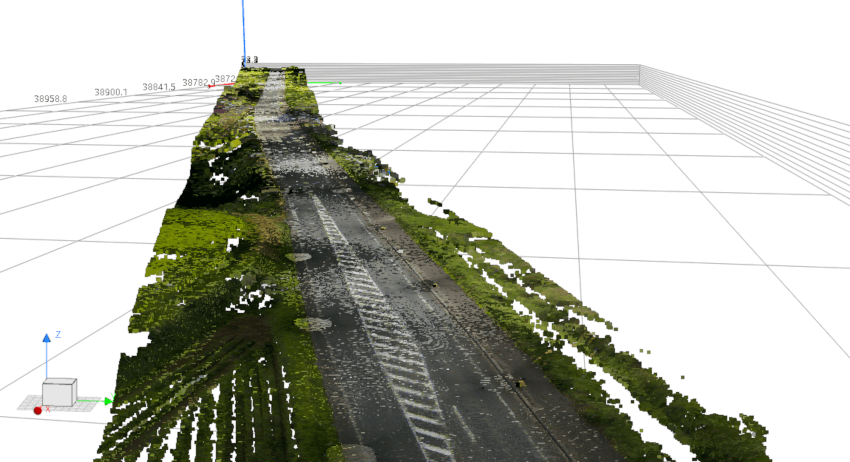

明神川河川総合流域防災工事(令和3年)

三沢十和田線舗装道維持修繕工事(令和4年)

ICT施工の流れ

013次元起工測量

現場の形状を把握するために、工事着手前に行う測量。

設計計画やコスト計算をするための重要な作業。ICT施工では3次元測量を行い、現場の状況を3次元データに起こす。

023次元設計データ作成

発注者から受け取った2次元図面の情報を元に3次元データを作成する。平面図、縦断図、横断図を元に設計情報(x,y,z)を入力し、それらの入力した点が3次元データを構成する。

点が2つで線になり、点が3つで面になるイメージ。

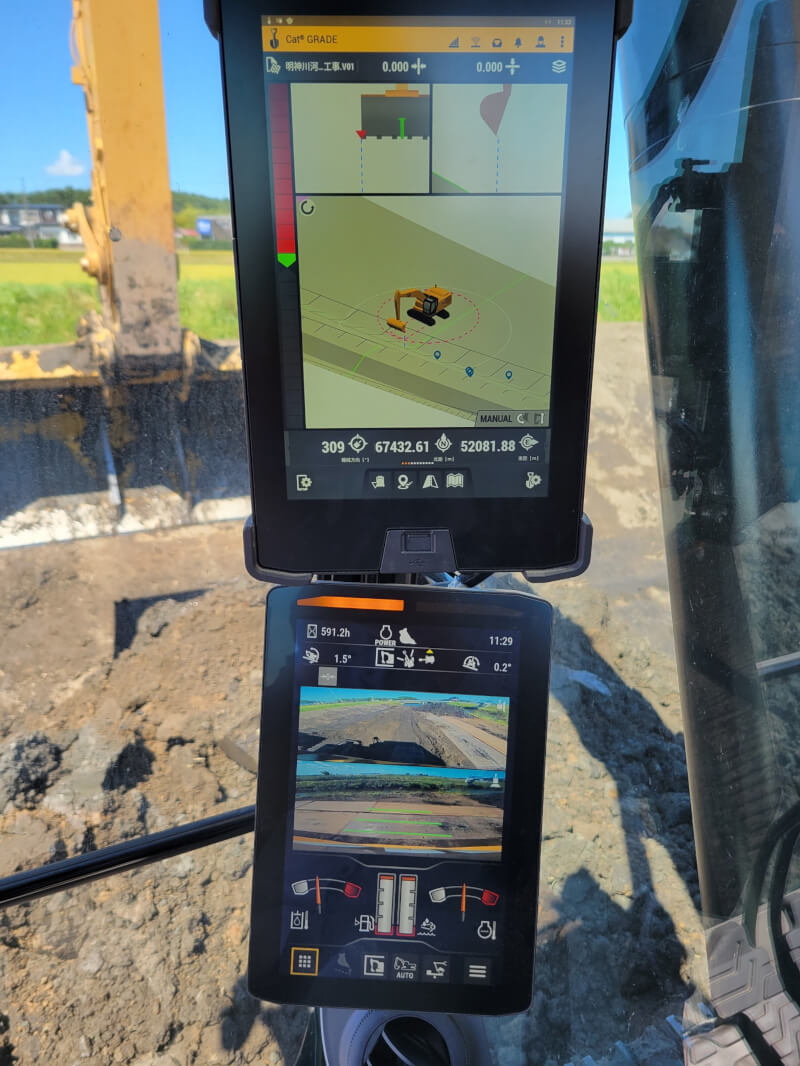

03ICT建設機械による施工

作成した3次元設計データと起工測量で得られた現況データの差分を施工量として、ICT建設機械で施工を行う。

043次元出来形管理などの施工管理

工事の完了した部分が発注者の意図する規格基準を満たしているか管理する。

管理方法は複数あり、発注者と協議の上、管理方法を決定して出来形管理を行う。

053次元データの納品

工事で使用した3次元データを納品する。

ICT施工のメリット&デメリット

メリット

-

バックホウオペレーターがリアルタイムに3次元設計データを確認できるので、丁張の設置が不要、オペレーターの負担が少なくなり作業効率が向上。

-

手元作業員が不要となり、法面からの転落及び重機との接触災害のリスクがなくなる。

-

設計データを定規としてバックホウ内部からモニターで施工範囲を確認できるので、経験の浅いオペも精度と効率性を高めることができる。

View All

View All

-

選択した出来形管理法によるが、従来の巻尺やレベル等の用具を使用した出来形管理ではないので、計測作業の省人化が可能。

デメリット

-

工事途中に設計データの間違いがあると、設計データを基にして動くICT建設機械が止まる。

そうなった場合、熟練オペレーターほどICT施工に拒絶反応を示すリスクがあるので、3次元設計データ作成は入念に時間をかけて行う価値がある。

-

能力を主張できるベテランオペは、ICTシステムに従うことを嫌う方もいる。

-

ICTシステムへの慣れは、オペの技術力低下に繋がる可能性がある。

-

機械経費が従来施工と比べて割高になる傾向がある。

-

新技術に対応できない技術者はついていくことが難しい。